МУЛЬКА и ее многогранность

Nov. 23rd, 2024 05:52 am

Мулька мульке – рознь:

✔

- мулька - наркотическое средство из лекарств;

- мулька - кустарный наркотик, основной которого являются компоненты эфедрина.

Ср. मूल [mûla] - на санскрите означает «корень» и существует типичное выражение, относящееся к этому слову – mûla karman, что буквально означает «использование корня в магических целях».

Ср. с названием загадочной травы под названием μῶλυ [mōly] (Одиссея, 10.305), которую Улисс (Одиссей) использовал в качестве противоядия для нейтрализации заклинания волшебницы-чародейки Цирцеи (Кирки), намеревавшейся превратить Улисса, вслед за его спутниками, в свинью, дав волшебное зелье для питья.

Ср. ...У древних гуанчей, аборигенных белокурых жителей Канарских островов, живших там до прибытия испанцев, чей вымерший язык был частично восстановлен австрийским ученым Домиником Йозефом Вёльфелем (Dominik Josef Wölfel) в его работе Monumenta linguae Canariae, слово mol означает «полынь» (Artemisia absinthium). Полынь используется для производства абсента, который обладает психоактивными свойствами и играет важную роль в европейском фольклоре: его считают защищающим людей (в Богемии) и животных (в Пруссии и Литве) от ведьм и колдовства.

Магические зелья, колдуны и метаморфозы – это те же самые элементы, которые характеризуют чрезвычайно архаичный мир Цирцеи, которую называют polyphármakos, «многосведущая в зельях» (Одиссея 10.276). Когда она превращает товарищей Улисса в свиней, прикасаясь к ним «жезлом» (rhábdos, Одиссея 10.238) после того, как они выпивают зелье, ее можно сравнить с сибирским шаманом, который «дотрагивается до головы одного из прохожих молотом, вселяя в него дух Цан-Тайлика (Qan Taylïq) и делая его одним из своих призраков-помощников» – при этом призраки-помощники шаманов часто являлись животными-призраками.

Мы можем понять также, почему Улисс боится «лишиться силы», если он займется любовью с Цирцеей (Одиссея 10.341): якуты, например, верят, что если женатый мужчина займется любовью с шаманским призраком женского пола (abassy), то станет импотентом.

Примечательна и история Керидвен (Ceridwen), колдуньи из кельтской мифологии, которая в Истории Талиесина (History of Taliesin) использует магическое зелье, обладающее способностью превращать людей в различных животных – так же, как и Цирцея.

См. • Нордические начала Илиады и Одиссеи: миграция мифа. Феличе Винчи, 2022 (перевод)

https://cloud.mail.ru/public/G6pr/VtFPEHjg1

Ср. mahl, р.п. mahla [махл, махла] (эст.) - сок; mahla(ka(s), mahlane, mahlase [махла(ка(с), махлане, махлазе] (эст.) - сочный, налитой;

мал-, мол-, мел-, мала, мийла (ингуш.) - пить, испить, выпить; молха (ингуш.) - питьё;

mal̃kas [малкас] (лит.) - глоток; màlks, màlkа [малкс, малка] (лтш.) - питьё;

milk (англ.), Milch [мильх] (нем.), mjölk [мьёльк] (шв.) - молоко, молочный, млечный (общесл.);

물 [mul; мул] (корейск.) - вода, жидкость; и т.д.

См. https://eesti-keel.livejournal.com/163563.html

✔

- мулька - украшение, мелкая вещица, сохраняемая на память;

Ср. mõlku-, mõlgu- [мылку, мылгу-] (эст.) - быть "на уме", мелькать "в сознании" (напр., mälestused mõlguvad meeles - воспоминания мелькают в голове; kes teab, mis mõtted tema peas mõlguvad - кто знает, какие мысли в его голове мелькают ~ что у него вертится "на уме"; pea on tühi, ühtki mõtet ei mõlgu - голова пуста, ни одной мысли не приходит "на ум");

мелькать (рус., также в укр. и блр., не общесл.) - быстро, внезапно появляться образом в сознании; показываться на короткое время и скрываться; прерывисто светить, мерцать; рябить в глазах;

Ср. mõlk, р.п. mõlgi, ч.п. mõlki [мылк, мылги, мылки] (эст.) - вмятина, выбоина, вмятое место, вдавленное место (напр., vajutas kaabule mõlgi sisse - он(а) сделал(а) на шляпе вмятину);

<...>

Ср. mulk, р.п. mulgu, ч.п. mulku [мульк, мульгу, мульку] (эст.), mulk (ливон.), mulkku (устар. фин.), mulka (разг.лтш.), Mulk (нем. диал. в Прибалтике) - сквозное отверстие, дыра, лазейка, пролаз, пробоина, проём в стене, заборе, проход в воротах;

(напр., в эстонском aiamulk - лазейка ~ отверстие в заборе; aknamulk - оконный проём; uksemulk - дверной проём; mulk kassi jaoks - лазейка для кошки; karjakopli mulk - проход в ограде выгона; mulk on suuremaks läinud - отверстие расширилось);

<...>

Ср. mulkoilla (фин.) - посматривать; mulkosilmäinen (фин.) - пучеглазый, глазастый;

<...>

Ср. mi̮lki̮d, мылкыд, мывкыд (удм.), mi̮vki̮d (коми) - ум, разум, понимание; нрав, желание;

meel, р.п. meele, в.п. meelt [мейель, меле, меельт] (эст.), mēļ [меел] (ливон.), meeli [меели] (водск., ижор.), mieli [миели] (фин., карел.), mieľ [миель] (чуд.), meľ [мель] (вепс.) – чувство, нрав, характер, настроение, душа, ум, рассудок, разум, мнение, память;

miell, miella [миелла] (саам.) - нрав, понимание, намерение, желание;

meeliskle(ma), meeliskle(da) [мелискле(ма), мелискле(да)] (эст.) – размышлять, раздумывать, предаваться мыслям; meelisklus [мелисклус] (эст.) – размышление, раздумье;

mälu [мялу] (эст.) - память; mäleta(ma), mäleta(da) [мялета(ма), мялета(да)] (эст.) – помнить, сохранить в памяти; mälesta(ma), mälesta(da) [мялеста(ма), мялеста(да)] (эст.), mälehtää [мялехтяя] (водск.) – поминать, помянуть, почтить, чтить память кого-либо; mälestis [мялестис] (эст.) – памятник; mäletus [мялетус] (эст.) – воспоминание, память; памяти кого-л. (в т.ч. надпись на надгробиях); памятный, мемориальный (напр., kauge mälestus – далёкое воспоминание; värske mälestus – свежее воспоминание; vanaisa mälestuseks pandi poisile nimeks Tõnu – в память дедушки дали мальчику имя Тыну);

мял (ингуш.) - добро, доброе отношение, доброе воздаяние за благое дело, почесть; мял кхайкабельга (ингуш.) - воздание почести, поминки; мялха азни (ингуш.) - певица гимнов Солнцу;

μυαλό [миалό] (гр.) - ум, рассудок; μελετώ [мелетό] (гр.) - учиться, читать; медитировать, обдумывать, размышлять.

<...>

[MELITA; МЕЛИТА] - руническая надгробная надпись в Бретони (якобы "кельтская"):

[MELITU, MELI, MAILIS; МЕЛИТУ, МЕЛИ, МАИЛИС] - рунические надгробные надписи в Уэльсе:

Источник: PALEO-VENETI. The Venetic Language: An Ancient Language From a New Perspecive, by Andres Pääbo: http://paabo.ca/papers/pdfcontents.html

См. https://new-etymology.livejournal.com/36085.html

✔

- мулька - этикетка, ярлык, фирменный знак (на одежде);

- мулька - украшение, мелкая вещица, сохраняемая на память;

- мулька - соврем. жарг. "фишка, особенность, фирменное свойство", "новая привычка" и т.п.

Ср. [mala; мала] (санскр.) - полоска, ряд, линия, полоса, регулярная последовательность, нитка бус, ожерелье, чётки, гирлянда;

maille [май] (фр.) - узел, петля; mailler [майэ] (фр.) - вязать, плести;

и т.д.: https://anti-fasmer.livejournal.com/769361.html

✔

- мулька - муляж (~подделка) - модель, слепок предмета в натуральную величину (из папье-маше, гипса, воска, парафина, пластика и т. п.), точно передающие его форму, строение поверхности, окраску и используемые для театральных и кинопостановок, в учебных целях, для осуществления мошенничества и т.п.;

- мулька - фирма-однодневка.

См. mold, mould [моулд] (англ.) - пустая форма, матрица, изложница; лепить, формировать, отливать в форму: https://eesti-keel.livejournal.com/186587.html

Ср. также: mõlk, р.п. mõlgi, ч.п. mõlki [мылк, мылги, мылки] (эст.) - вмятина, выбоина, вмятое место, вдавленное место (напр., vajutas kaabule mõlgi sisse - он(а) сделал(а) на шляпе вмятину).

✔

- мулька - придуманная легенда, которую используют шулеры для вовлечения человека в карточную игру;

- мулька - выдуманная история, забавный смешной анекдот;

Сравнивают, в частности, с мулить (тверск. диал., по Далю) - "обманывать посулом, манить";

Ср. молва и молвить, mál [мал] (фарерск., исл.), mål [мол] (шв.) - речь: https://new-etymology.livejournal.com/36085.html

✔

- мулька, малява (тюремн. жарг.) - "записка, которую тайно отправляют из тюрьмы на волю незаконным путем".

Ср. mail [мэйл] (англ.) - "мешок (с письмами)", амер. "почта": https://anti-fasmer.livejournal.com/769361.html

Ср. mulk, р.п. mulgu, ч.п. mulku [мульк, мульгу, мульку] (эст.), mulk (ливон.), mulkku (устар. фин.), mulka (разг.лтш.), Mulk (нем. диал. в Прибалтике) - сквозное отверстие, дыра, лазейка, пролаз, пробоина, проём в стене, заборе, проход в воротах;

(напр., в эстонском aiamulk - лазейка ~ отверстие в заборе; aknamulk - оконный проём; uksemulk - дверной проём; mulk kassi jaoks - лазейка для кошки; karjakopli mulk - проход в ограде выгона;

mulk on suuremaks läinud - отверстие расширилось).

mulk kassi jaoks, лазейка для кошки – в доме моего прадеда в Торжке

( Read more... )

...В Одиссее несколько раз упоминается «река Египет», и ее местоположение в поэме связано с «обширной землей» Крита (идентифицированной нами с южным побережьем Балтийского моря, [пол. Kresy, нем. Kreiss]).

• Нордические начала Илиады и Одиссеи: миграция мифа. Феличе Винчи, 2022 (перевод)

https://cloud.mail.ru/public/G6pr/VtFPEHjg1

...«Река Египет» «с прекрасным течением» (Одиссея 14.257) была очень важной. Она была судоходной – в частности, Улисс сообщает нам, что поставил на якорь здесь свои корабли (Одиссея 14.258) после отплытия из Крита. Через некоторое время он даже встретился с царем страны:

Кинулся быстро навстречу царевым коням и колени

Начал царю обнимать, целовать. Меня пожалел, защитил он.

Позволил мне сесть рядом с собой на его колесницу и увез к себе во дворец (Одиссея 14.278–280)

Помимо того факта, что приложение головы к коленям другого человека в качестве мольбы, извинения или подчинения – было типичным жестом викингов – также и удивительное неформальное отношение этого царя подтверждает, что мы действительно далеки от долины африканского Нила и страны фараонов.

В древности египтяне называли свою страну Kemet, а не Египтом, в то время как первоначальное название египетских Фив было Wó’se. Если названия Египет и Фивы имеют ахейское происхождение, мы можем подозревать, что оба эти названия были топонимами, изначально относившимися к территории севера и ее столице, которые позже были перенесены ахейцами в соответствующие средиземноморские районы после миграции на юг. Таким образом, нам следует искать реку, имеющую характеристики р. Нил, в районе юго-восточной Балтики, которая соответствует юго-востоку Средиземного моря, недалеко от дельты реки Нил. В этом районе мы действительно обнаруживаем реку, которая похожа на Нил – это река Висла, текущая, как и Нил, с юга на север, и чья широкая болотистая дельта, протянувшаяся на многие километры, выходит на восточное побережье современной Польши. Ее сходство с дельтой Нила и его аналогичное положение по отношению к морю – очевидны. Более того, Нил и нижнее течение Вислы имеют одинаковое направление с юга на север.

Интересно, что, по словам Иордана (историка 6 века н.э.), до 3 века н.э. у устья Вислы жило племя гепидов

«…на острове, окруженном бродами Вислы, и который на языке их отцов называли Гепидос (Gepidos)» (History of the Goths 17).

Название речного острова Гепидос и одноименного племени явно напоминает название Египет (греч. Aígyptos), подтверждая идею о том, что гомеровский Египет располагался в дельте Вислы.

Таким образом, легко понять, почему ахейские завоеватели дали долине Нила, или, точнее, исконной земле Кемет, похожее имя, Египет, которое они ранее использовали для великой северной реки на своей потерянной балтийской родине. Но это еще не все: в то время как ахейцы обосновались на греческой земле, взращивая раннюю микенскую цивилизацию, город Wó’se (еще не названный Фивами) породил королевскую династию, которая изгнала гиксосов из долины Нила и восстановила Wó’se как столицу всей нации. Таким образом, когда микенцы вступили в контакт с древними египтянами, главным городом Египта был Wó’se, что объясняет, почему он был переименован в Фивы: возможно, микенцы сохранили память об этом городе своего северного Египта, который остался у южного побережья Балтики. Смена Wóse на Фивы - это пример того, как ахейцы изменили существовавшую ранее средиземноморскую топонимию, чтобы восстановить свой первоначальный мир.

Если средиземноморский Улисс действительно бы хотел достичь африканских египетских Фив, ему пришлось бы плыть по Нилу вверх по течению на сотни миль, что заняло бы много дней; вместо этого все приключения Одиссеи разворачиваются в местах недалеко от моря.

Примечательно также совпадение названия Мазур, Мазурия (болотистый край Великих Мазурских Озёр к востоку от низовья Вислы) – и древнего названия Египта: ассир., вавил. Мусур, Мусру, Мисри – считающегося связанным с именем Мицраима – библейского родоначальника египтян; символа темноты и нечистоты.

Данные названия болотистых местностей повторяются с завидной регулярностью в самых разных уголках Земного шара и скорее свидетельствуют о некогда существовавшем единстве использовавшегося языка, чем о миграциях и переносах названия переселенцами: так, Mestre – город в болотистой дельте реки По, на берегу венецианской лагуны; laguna di Mistras – болотистая лагуна на западном побережье о. Сардиния; Мястро – озеро в Минской области в Белоруссии; Мисерва, Мстёра – гидронимы в центральной России; Мискара, Мозир, Мазур – реки на Дальнем Востоке; Миссури – болотистая река в Сев. Америке. Ср. рус. диал. мшара, омшара, мещера, мещёра – «болото; болотистая речная долина»; укр. мочарi, мочар, болг. мочур – «болото, болота, топь, трясина»; арх. белорус. мосар – «болото, болотистая низина, заросшая травой, кустами»; венг. mocsár – «болото». Ср. также с авест. [muthra-] – «мусор, экскременты, грязь».

Однако, где же могли располагаться гомеровские «египетские Фивы»? Будучи столицей Египта – вероятно, на упоминаемом Иорданом острове Гепидос, «окруженном бродами Вислы». Было бы заманчиво разместить его в дельте Вислы, где сегодня находится польский город Тчев (Tczew).

Заслуживает также внимания, что названия, подобные Фивам (Thebes, Θήβαι, Θήβα), не были редкостью в Восточной Пруссии — например, замок Тапиау (Tapiau, Tapio, ныне Гвардейск) на реке Преголе в 40 км восточнее Кённигсберга (ныне Калининград). Тапиау был ключевым замком Тевтонского Ордена (т.е. столицей тевтонцев).

Замок Тапиау, как и другие тевтонские замки, впервые упоминается в письменных источниках в середине 13 века, но вполне вероятно, что все эти крепости уже находились на своих стратегических местах задолго до того. Тапиау расположен на разделении реки Преголя на рукав, который ведет на запад далее к Вислинскому / Калининградскому заливу, и на поток под названием Дейма, который ведет на север к Куршскому заливу. Через различные каналы Дейма далее соединяется с рекой Неман, минуя выход в открытые воды залива. Приток Преголи, река под названием Лава (Lawa, также Alle, по-польски Łyna), соединяет эту водную систему с Мазурскими озерами, которые, в свою очередь, дают начало реке Нарев, притоку Вислы.

Сеть этих речных переходов вдоль побережья Балтийского моря с незапамятных времен позволяла купцам обходить выход в открытое море, предоставляя возможность перевозить товары с помощью речных барж и лодей. Сам Тапиау стоял на ключевом речном перекрестке, контролируя экспорт янтаря по Преголе напрямую с полуострова Самбия (на месторождение которого до сих пор приходится 90% добываемого в мире янтаря). Далее янтарь везли по рекам Висла и Неман, соединенным сетью волоков в их верховьях, соответственно, с реками Днестр и Днепр, ведущими к Черному морю, Дарданеллам и Средиземному морю.

Гомер подчеркивает необычайное богатство жителей Фив (Thebes), утверждая, что у них «большие дома полные богатства» (Одиссея 4.127). Профессор Пиа Лавиоза Замботти пишет:

«Торговля балтийским янтарем, в которой участвовали известные торговые центры в Восточной Пруссии, должна была также вызывать сильный интерес у понтийских и месопотамских народов. Цивилизация Злоты (Zlota civilization) развивалась в верховьях реки Висла, являвшейся самым прямым путем, ведущим к этому древнему Эльдорадо».

Возможно, в этом и заключался секрет огромного богатства жителей гомеровских «египетских Фив»: добыча и торговля янтарем. В сделках с этим товаром они использовали завидное положение своего города в дельте «реки Египет» и, прежде всего, судоходность этого водного пути, о чем прямо говорится в Одиссее. Плоские кили гомеровских кораблей, а также их маневренность за счет двойного носа – о чем Гомер вспоминает, когда корабли Улисса причаливают к берегам Египта (Одиссея 14.258) – хорошо подходят для этой цели.

Карта из исследований Эдрага Сакса (Edgar V. Saks) ESTO-EUROPA: A Treatise on the Finno-Ugric Primary Civilization in Europe, 1966.

https://www.digar.ee/viewer/en/nlib-digar:352121/307333/page/1

https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:352123/307335/page/1

https://new-etymology.livejournal.com/22868.html

Гомеровский остров ФАРОС

Есть остров в бескрайнем море перед Египтом;

Люди называют его Фарос,

На расстояньи, какое в течение дня (panemerie) проплывает

По морю, воющим ветром сзади гонимый, корабль (Одиссея 4.354–357).

Этот отрывок особенно озадачивал древних и современных ученых, потому что на Средиземном море Фарос (Pharos) – это небольшой остров недалеко от побережья Египта, на котором в эллинский период был построен знаменитый маяк (греч. φάρος), направляющий моряков в Александрийский порт – однако, Гомер утверждает, что путь между Фаросом и Египтом «длинный и трудный» (Одиссея, 4.483). Тот факт, что Фарос находится всего в полукилометре от побережья Египта, породил одно из самых известных несоответствий гомеровской географии: ученые, в частности Страбон, провели изощренные размышления, чтобы решить эту загадку, но, как говорит бедный Страбон, опуская руки: «Эти вещи действительно полны загадок!» (1.2.31).

Словом, причина, по которой Гомер располагает Фарос, на котором корабли Менелая останавливались на обратном пути из Трои – далеко от Египта – всегда была непонятной в средиземноморской реальности. Может ли география Балтии и расположение ее «Египта» (дельты Вислы) прояснить эту загадку?

В самом деле, в центре Балтийского моря находится шведский остров под названием Форё (Fårö), точно к северу от устья Вислы – «перед Египтом» – примерно в двухстах морских милях от польского побережья. При благоприятных условиях корабли викингов – аналогичные ахейским – были способны идти со средней скоростью почти десять узлов (18,5 км/ч), из чего следует, что они могли преодолевать это расстояние за одни сутки (panemerie) если им помогал попутный «сзади гонящий ветер» (Одиссея 4.354–357).

TAPIO, TAPIAU ~ THEBES

( Read more... )

ἴδη, дор. Ἴδα - лесистая гора, горный лес (намек на мужское начало)

https://marmazov56.livejournal.com/5288.html

Это слово из Илиады, название "гор" или "лесиситых склонов" Ида, располагавшихся к востоку от священного Илиона, Трои.

Ср. Ida-Virumaa (весь северо-восточный уезд, где Ida по-эстонски означает «восток, восточный») напоминают о «горах Ида», которые можно идентифицировать с Лужской возвышенностью к северо-востоку от Чудского озера и востоку от нарвской Втрои.

https://eesti-keel.livejournal.com/216501.html

— 1) горная группа в северо-западной части Малой Азии (в Мизии или Троаде) ныне Кяздаг, лесиста и богата источниками. Вышиной до 1750 м.

— 2) гора на о-ве Крите, в средней его части, 2460 м , высочайшая вершина, ныне Псилорити. Название на Крите породило разнообразные легенды о критском происхождении троян.

Больше ничего в греческих языках название гор Ида не означало.

"Гора" в греческом — βουνό или όρος.

Возможные корневые слова для названия Ида:

(А) С семантикой расположения "к востоку" от Трои (то, как она располагается согласно Илиаде):

ett, etik, ette, ede, edel, edu, õdus, edasi, edev [эть, этик, этте, эде, эдел, эду, ыдус, эдази, эдев] (эст.), edel [эдел] (людик.), je’d, je’ddi [йэд, йэдди] (ливон.), edu- [эду-] (карел.) - перед, впереди, находящийся спереди;

et- [эт-] (хант.) - появляться, расти, делать успехи; edu [эду] (эст.) - успех, преуспевание, превосходство;

idu [иду] (эст.) - росток, проросток, зародыш, зачаток;

itä, itään [итя, итяян] (водск., фин.), ida [ида] (эст.), idä [идя] (ижор.) - восток; idā [идаа] (ливон.) - северо-восток;

itää [итя] (водск., фин.), idane(ma) [идане(ма)] (эст.), i’ddõ [идды] (ливон.), ittää [итьтя] (ижор.), idiä [идиа] (карел.), iďä(dä) [идьдя(дя)] (людик., вепс.) - прорастать, восходить;

uus, uude, uudis [ууc, ууде, уудис] (эст., ижор.), uusi, uuden, uudelle [ууси, ууден, ууделле] (фин., водск.), uuzi [уузи] (карел.), ūž [ууж] (ливон.), uuž [ууж] (чуд.), u [у] (мари), új [уй] (венг.), od [од] (эрз., мокш.), ođas [одас] (саам.) - новый, молодой;

[udaia; удаиа] (санскр.) - восход;

[u, ud; у, уд] (шумер.) - новый; [ed-; ед] (шумер.) - выходить, восходить; [utu.e, ud.e, ut.tu; уту.е, уд.е, ут.ту] (шумер.) - восход, восток; [hud-, had-; худ, хад] (шумер.) - светить, осветить;

[utu; уту] (шумер.) - солнце, день; [ud; уд] (шумер.) - день;

[utah; утах] (шумер.) - рай, небеса;

Уту - Бог Солнца в шумерской мифологии;

[yuttahih] (апаче) - "те, что свыше, сверху";

Ute, Utes - внешние названия некоторых индейских племен, "горцы"; c последними связано название штата Юта (Utah) в США.

См. далее: EAST и АЗИЯ:

https://new-etymology.livejournal.com/26253.html

(Б) C семантикой огромного размера:

HIID, р.п hiiu [ХИЙД, хийю] (эст.) - великан

KEITO [КЕЙТО] (в финской мифологии) - циклоп

СЕЙДЫ - саамское название гигантских священных валунов на Кольском п-ве, стоящих на трёх малых камнях (по мифологии, возведенных циклопами)

CETE, cetus, cetos, caetos [ЧЕТЕ, четус, четос, КАЕТОС] (лат.), [cetos] (гр.) - любое крупное морское животное (кит, дельфин, акула, тунец и т.д.).

КИТ. Связывают с греческим κῆτος [китос] в значении «морское чудовище, морской монстр».

См. https://new-etymology.livejournal.com/142763.html

https://marmazov56.livejournal.com/5288.html

Это слово из Илиады, название "гор" или "лесиситых склонов" Ида, располагавшихся к востоку от священного Илиона, Трои.

Ср. Ida-Virumaa (весь северо-восточный уезд, где Ida по-эстонски означает «восток, восточный») напоминают о «горах Ида», которые можно идентифицировать с Лужской возвышенностью к северо-востоку от Чудского озера и востоку от нарвской Втрои.

https://eesti-keel.livejournal.com/216501.html

На Средиземноморье (после вероятного перенесения прибалтийских названий на юг, вместе с миграцией эпоса о (В)троянской войне):

Ίδα, Ίδη— 1) горная группа в северо-западной части Малой Азии (в Мизии или Троаде) ныне Кяздаг, лесиста и богата источниками. Вышиной до 1750 м.

— 2) гора на о-ве Крите, в средней его части, 2460 м , высочайшая вершина, ныне Псилорити. Название на Крите породило разнообразные легенды о критском происхождении троян.

Больше ничего в греческих языках название гор Ида не означало.

"Гора" в греческом — βουνό или όρος.

Возможные корневые слова для названия Ида:

(А) С семантикой расположения "к востоку" от Трои (то, как она располагается согласно Илиаде):

ett, etik, ette, ede, edel, edu, õdus, edasi, edev [эть, этик, этте, эде, эдел, эду, ыдус, эдази, эдев] (эст.), edel [эдел] (людик.), je’d, je’ddi [йэд, йэдди] (ливон.), edu- [эду-] (карел.) - перед, впереди, находящийся спереди;

et- [эт-] (хант.) - появляться, расти, делать успехи; edu [эду] (эст.) - успех, преуспевание, превосходство;

idu [иду] (эст.) - росток, проросток, зародыш, зачаток;

itä, itään [итя, итяян] (водск., фин.), ida [ида] (эст.), idä [идя] (ижор.) - восток; idā [идаа] (ливон.) - северо-восток;

itää [итя] (водск., фин.), idane(ma) [идане(ма)] (эст.), i’ddõ [идды] (ливон.), ittää [итьтя] (ижор.), idiä [идиа] (карел.), iďä(dä) [идьдя(дя)] (людик., вепс.) - прорастать, восходить;

uus, uude, uudis [ууc, ууде, уудис] (эст., ижор.), uusi, uuden, uudelle [ууси, ууден, ууделле] (фин., водск.), uuzi [уузи] (карел.), ūž [ууж] (ливон.), uuž [ууж] (чуд.), u [у] (мари), új [уй] (венг.), od [од] (эрз., мокш.), ođas [одас] (саам.) - новый, молодой;

[udaia; удаиа] (санскр.) - восход;

[u, ud; у, уд] (шумер.) - новый; [ed-; ед] (шумер.) - выходить, восходить; [utu.e, ud.e, ut.tu; уту.е, уд.е, ут.ту] (шумер.) - восход, восток; [hud-, had-; худ, хад] (шумер.) - светить, осветить;

[utu; уту] (шумер.) - солнце, день; [ud; уд] (шумер.) - день;

[utah; утах] (шумер.) - рай, небеса;

Уту - Бог Солнца в шумерской мифологии;

[yuttahih] (апаче) - "те, что свыше, сверху";

Ute, Utes - внешние названия некоторых индейских племен, "горцы"; c последними связано название штата Юта (Utah) в США.

См. далее: EAST и АЗИЯ:

https://new-etymology.livejournal.com/26253.html

(Б) C семантикой огромного размера:

HIID, р.п hiiu [ХИЙД, хийю] (эст.) - великан

KEITO [КЕЙТО] (в финской мифологии) - циклоп

СЕЙДЫ - саамское название гигантских священных валунов на Кольском п-ве, стоящих на трёх малых камнях (по мифологии, возведенных циклопами)

CETE, cetus, cetos, caetos [ЧЕТЕ, четус, четос, КАЕТОС] (лат.), [cetos] (гр.) - любое крупное морское животное (кит, дельфин, акула, тунец и т.д.).

КИТ. Связывают с греческим κῆτος [китос] в значении «морское чудовище, морской монстр».

См. https://new-etymology.livejournal.com/142763.html

Kvenland (Kvinnors land, Terra Feminarum, Naisten Maa) in year 890. The land ruled by the Amazons - by Queens, or kvinnor (the women).

Also "...In the map of Adam of Bremens, the Amazons’ Land (Terra Feminarum) is indicated on the Baltic shores. This tallies with the fact that the Amazons are mentioned in the Iliad, with reference to their battle against King Priam when he was young, before the Trojan War. Priam himself claims that they were “as strong as warriors” (Iliad 3.189). The Amazons, therefore, lived in the same context of Troy and, since Troy stood near the Baltic coast of Southern Finland, as we shall see later, it follows that the map of Adam of Bremen corresponds perfectly to the world of Homer, because it locates the Cyclopes on the coast of Norway and the Amazons, that is to say the region of Troy, near the Baltic coast. In short, an ancient tradition, dating back to the Bronze Age, continued until the Middle Ages, when Adam of Bremen collected it and passed it on to us with this map. Moreover, the extraordinary coherence of this picture corroborates the idea that the mythical Ripheian Mountains, on whose location there have never been precise ideas, were the mountains of central and northern Norway.

Still on the Amazons, an ancient tradition traces these women back to the Northern world: according to Adam of Bremen, “people say that the Amazons lived along the Baltic coasts” (Descriptio Insularum Aquilonis 19), and Saxo Grammaticus—a learned Danish scholar who lived in the second half of the 12th century, author of the Gesta Danorum (“The Feats of the Danes”), a monumental literary work written in Latin—tells us that

There was a time when some women in Denmark exchanged their beauty for male clothes and devoted themselves to the art of war (…) thus transforming their womanly features into those of men. Their eagerness for military glory was so strong that you would have thought they were no longer women (Gesta Danorum, 7.6.8 )

The Nordic Origins of the Odyssey and the Iliad: the Migration of Myth.

by Felice Vinci

...на карте Адама Бременского район матриархального царства Квенланд на берегах Ботнического залива обозначен как Земля амазонок (Terra Feminarum).

( Read more... )

John William Waterhouse, Magic Circle, 1886

цурка - палочка, орудие ворожбы (от которой фам. Цуркан);

sortsi(ma) [сортси(ма)] (эст.) - колдовать, заговаривать, нашёптывать;

sorts, р.п. sortsi; также sortsilane, арх. sortsik [сортс, сортси, сортсилане, сортсик] (эст.) - колдун, волшебник, чародей; после демонизации всего языческого: только чёрт, бес; З.Ы. по грамматическим правилам, должен был когда-то ведь быть и sortsija, sortseri [сортсийа, сортцери] - колдун, волшебник, чародей;

sorcerer [сосерер] (англ.), sorcier [сорсьер] (фр.) - колдун, волшебник, чародей; sorcery [сосери] (англ.), sorcerie [сорсери́] (фр.) - колдовство;

sortiarius [сортиариус] (лат.) - предсказатель судьбы, колдун; sors [сорс] (лат.) - жребий, судьба, фортуна.

Ср. Цирцея, англ. Circe, гр. Κίρκη, Кирка - волшебница, жившая со своими дикими животными на острове Ээя, Αἰαία (по Ф.Винчи - о. Håja у берегов Норвегии). Когда Одиссей посетил её остров, его спутники были превращены в свиней ее зельями, но он защитил себя мифической травой и заставил Цирцею вернуть его людям человеческий облик.

( Read more... )

? ->  <- ?

<- ?

«...[Менелая] на Елисейскую равнину на краю земли

Бессмертные приведут тебя, где живет белокурый Радамантус (...)

нет там ни снега, ни холода, ни дождя,

но всегда Океан веет с дующим свистом,

бодрящим дыханьем Зефира, чтобы утешить этих людей. (Одиссея 4.563–568)

Что касается гомеровского Радамантуса, удивительно, что в древнеисландском языке rádhamandhur означает «командир», «важный человек», а в датском языке Rådmand означает «советник». Гомеровский «белокурый Радамантус», живущий «на краю земли», является еще одним доказательством нордического происхождения этих историй...»

• Нордические начала Илиады и Одиссеи: миграция мифа. Феличе Винчи, 2022

(перевод)

https://cloud.mail.ru/public/G6pr/VtFPEHjg1

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ВРЕМЕН – ИЛИ ОПИСАНИЕ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ВРЕМЕНИ, РАЗБРОСАННОГО НА ТЫСЯЧЕЛЕТНИЕ РАССТОЯНИЯ В УЧЕБНИКАХ ИСТОРИИ?

Исследование Феличе Винчи пронизано свидетельствами тождественности описаний «микенского мира» в Одиссее и Илиаде, описаний «германцев» у Тацита (тысячелетие спустя), и в сагах викингского мира (спустя еще одно тысячелетие). Выше лишь один из сотен и сотен примеров соответствий (заинтересованным предлагаю скачать всю книгу по ссылке, и думать). Очень возможно, что речь в повествованиях идет об одном и том же периоде, ошибочно разнесенном хронологами 16 века н.э. (т.н. «хронология Скалигера») на сверх далекие временные расстояния друг от друга.

Феличе Вични пишет: «радиоуглеродная революция, основанная на радиоуглеродном датировании, помещает на многие столетия назад начало и развитие европейского бронзового века». Однако, насколько можно доверять радиоуглеродному анализу с его уже известными случаями «погрешностей» на тысячелетия?

Примечательно замечание одного из критиков Винчи: «в петроглифах бронзового века в Скандинавии нет ни одного изображения кораблей с парусом» – при этом в поэмах Гомера описаны корабли абсолютно той же конструкции, что и у викингов, со съемной мачтой!

Двуносые суда бронзового века Скандинавии, без мачты:

Двуносые (не имеющие кормы, в отличие от античных изображений судов на Средиземноморье - способные плыть в обе стороны) чернобокие суда викингов со съемной мачтой, совпадающие с описанием в Илиаде и Одиссее:

камень Одина в Готланде

Относимые скалигеровскими хронологами в сверхдалёкие времена античные (типовые) суда Средиземноморья, все изображались с кормой и одним носом (способные плыть только в одну сторону), даже те, на которых плывёт Улисс (несмотря на противоречие с описанием в Песнях Илиады и Одиссеи). На втором изображении - гребная галера в фресках раскопанных Помпей, засыпанных не в 1 веке н.э., а в 1631 году (т.е. после эпохи викингов, а не до неё): https://gorojanin-iz-b.livejournal.com/89922.html

Оттаивают из-под ледников в Норвегии викингские стрелы, укрытые льдами на территориях, где в викингский период преобладал теплый климат. Но стрелам, оттаявшим в одном и том же месте, присваивают самые разные датировки (от 4000 до 1000 лет назад): Bit.ly/2JbvvY2 . Корректно ли это? Не идет ли речь об одном периоде?

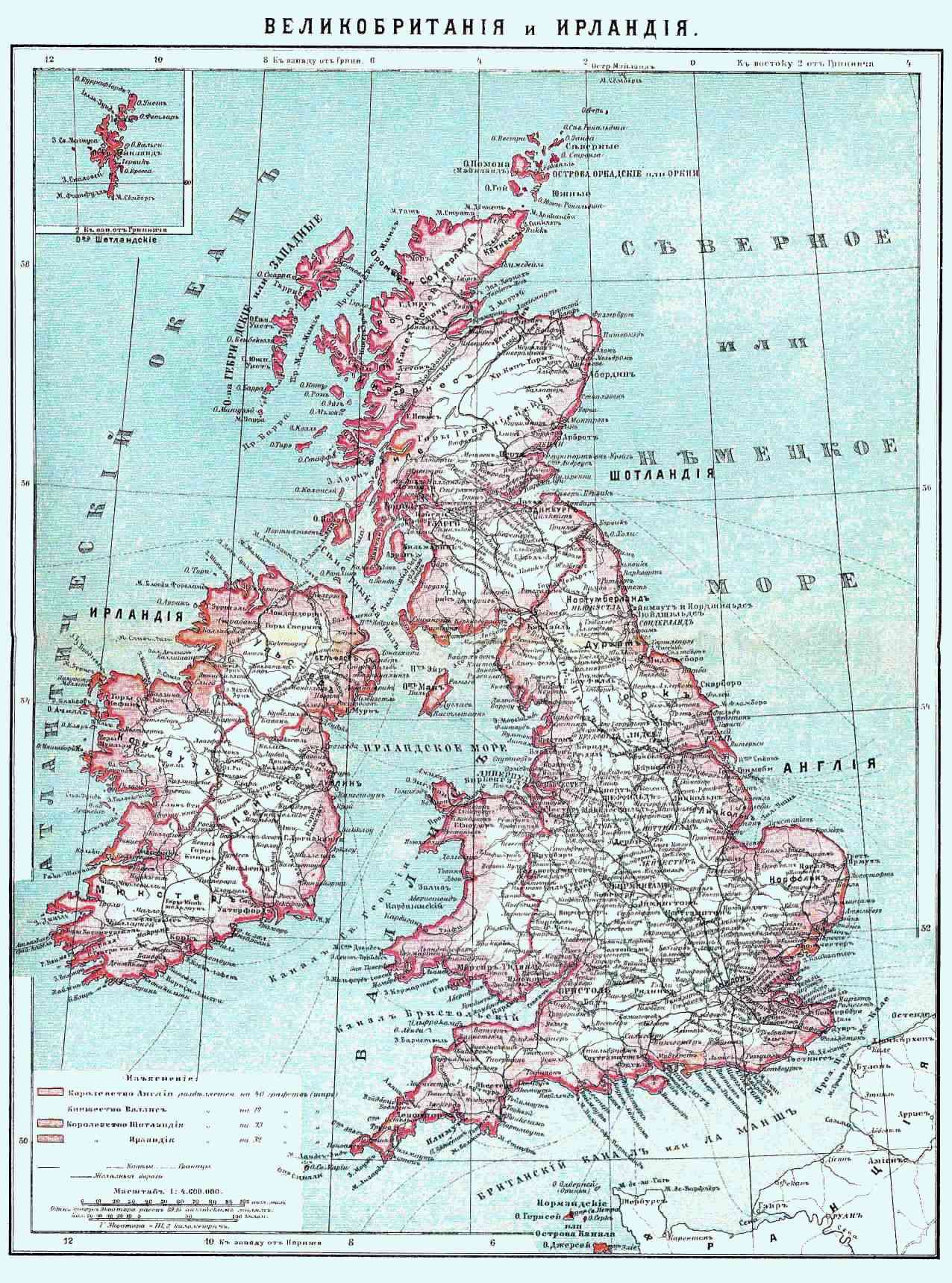

На территории Ирландии и Англии, Дании и Германии, Польши и Пруссии, Прибалтики и Финляндии молчаливо стоят тысячи очень похожих друг на друга валовых земляных городищ до-христианской эпохи (на удобных высоких холмах и мысах, верхушки которых срывались и превращались в защитные земляные валы, поверх которых ставился деревянный частокол). Однако, их история разносится на нереально далекие друг от друга временные расстояния, между 6 веком до н.э. и 11-12 вв. н.э. Очень трудно себе представить, чтобы одинаковая культура держалась бы столь устойчиво на протяжении такого длительного периода (почти 2 тысячелетия), или чтобы сами городища жили в таком виде без существенного развития в течение такого продолжительного времени. Скорее всего, вся история этих городищ относится к викингскому периоду.

Имеются и упомянутые Феличе Винчи кельтские «кальки» странствий Улисса. Как отмечает Татьяна Девяткина*, «устные предания древнекельтских друидов, возможно, послужили основой для ирландского труда на гаэльском языке «Странствия Улисса, сына Лаэрта» (Merugud Uilix maicc Laertis), который датируется 13 веком. Этот труд сочетает в себе множество тем из Одиссеи и ирландского фольклора. Остается неизвестным происхождение таких аналогий с [гомеровской] Одиссеей. Они могут быть связаны как с классической поэмой, так и независимым преданием, на которое ссылаются Плутарх и Тацит, когда они говорят о Северном Улиссе». Также имеются сведения о загадочном варианте рукописей «Илиады» и «Одиссеи», хранившихся в библиотеке Ивана Грозного, за подписью «Геометра Гипофригийского».

Наконец, если нарвские Втроя-Скамья-Сёёмойя окажутся действительно гомеровскими Троей-Скамандром-Симоеном(Симоисом), то как могли сосуществовать в одной точке названия одновременно из германских/славянских и прибалтийско-финских языков более 3000 лет назад?

Не могут ли оказаться правы критики скалигеровской хронологии, установленной четыре века назад в отношении античной истории? Ее критиками выступали самые разные ученые с 16 века и до настоящего времени – не только и не столько Фоменко и Носовский с их альтернативной «новой хронологией».

Также, насколько аутентичыми могут считаться античные тексты, труды греческих и римских авторов, дошедшие до нас лишь через их многократное переписывание и перепечатывание в Средние века? Нет ли среди них искусных подделок, созданных в Средние века?

* Из рецензии Девяткиной Т.П., д.ф.н. Мордовского государственного университета к изданию «Гомер на Балтике. Исследование по гомеровской географии», Саранск, 2004.

<- ?

<- ?«...[Менелая] на Елисейскую равнину на краю земли

Бессмертные приведут тебя, где живет белокурый Радамантус (...)

нет там ни снега, ни холода, ни дождя,

но всегда Океан веет с дующим свистом,

бодрящим дыханьем Зефира, чтобы утешить этих людей. (Одиссея 4.563–568)

Что касается гомеровского Радамантуса, удивительно, что в древнеисландском языке rádhamandhur означает «командир», «важный человек», а в датском языке Rådmand означает «советник». Гомеровский «белокурый Радамантус», живущий «на краю земли», является еще одним доказательством нордического происхождения этих историй...»

• Нордические начала Илиады и Одиссеи: миграция мифа. Феличе Винчи, 2022

(перевод)

https://cloud.mail.ru/public/G6pr/VtFPEHjg1

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ВРЕМЕН – ИЛИ ОПИСАНИЕ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ВРЕМЕНИ, РАЗБРОСАННОГО НА ТЫСЯЧЕЛЕТНИЕ РАССТОЯНИЯ В УЧЕБНИКАХ ИСТОРИИ?

Исследование Феличе Винчи пронизано свидетельствами тождественности описаний «микенского мира» в Одиссее и Илиаде, описаний «германцев» у Тацита (тысячелетие спустя), и в сагах викингского мира (спустя еще одно тысячелетие). Выше лишь один из сотен и сотен примеров соответствий (заинтересованным предлагаю скачать всю книгу по ссылке, и думать). Очень возможно, что речь в повествованиях идет об одном и том же периоде, ошибочно разнесенном хронологами 16 века н.э. (т.н. «хронология Скалигера») на сверх далекие временные расстояния друг от друга.

Феличе Вични пишет: «радиоуглеродная революция, основанная на радиоуглеродном датировании, помещает на многие столетия назад начало и развитие европейского бронзового века». Однако, насколько можно доверять радиоуглеродному анализу с его уже известными случаями «погрешностей» на тысячелетия?

Примечательно замечание одного из критиков Винчи: «в петроглифах бронзового века в Скандинавии нет ни одного изображения кораблей с парусом» – при этом в поэмах Гомера описаны корабли абсолютно той же конструкции, что и у викингов, со съемной мачтой!

Двуносые суда бронзового века Скандинавии, без мачты:

Двуносые (не имеющие кормы, в отличие от античных изображений судов на Средиземноморье - способные плыть в обе стороны) чернобокие суда викингов со съемной мачтой, совпадающие с описанием в Илиаде и Одиссее:

камень Одина в Готланде

Относимые скалигеровскими хронологами в сверхдалёкие времена античные (типовые) суда Средиземноморья, все изображались с кормой и одним носом (способные плыть только в одну сторону), даже те, на которых плывёт Улисс (несмотря на противоречие с описанием в Песнях Илиады и Одиссеи). На втором изображении - гребная галера в фресках раскопанных Помпей, засыпанных не в 1 веке н.э., а в 1631 году (т.е. после эпохи викингов, а не до неё): https://gorojanin-iz-b.livejournal.com/89922.html

Оттаивают из-под ледников в Норвегии викингские стрелы, укрытые льдами на территориях, где в викингский период преобладал теплый климат. Но стрелам, оттаявшим в одном и том же месте, присваивают самые разные датировки (от 4000 до 1000 лет назад): Bit.ly/2JbvvY2 . Корректно ли это? Не идет ли речь об одном периоде?

На территории Ирландии и Англии, Дании и Германии, Польши и Пруссии, Прибалтики и Финляндии молчаливо стоят тысячи очень похожих друг на друга валовых земляных городищ до-христианской эпохи (на удобных высоких холмах и мысах, верхушки которых срывались и превращались в защитные земляные валы, поверх которых ставился деревянный частокол). Однако, их история разносится на нереально далекие друг от друга временные расстояния, между 6 веком до н.э. и 11-12 вв. н.э. Очень трудно себе представить, чтобы одинаковая культура держалась бы столь устойчиво на протяжении такого длительного периода (почти 2 тысячелетия), или чтобы сами городища жили в таком виде без существенного развития в течение такого продолжительного времени. Скорее всего, вся история этих городищ относится к викингскому периоду.

Имеются и упомянутые Феличе Винчи кельтские «кальки» странствий Улисса. Как отмечает Татьяна Девяткина*, «устные предания древнекельтских друидов, возможно, послужили основой для ирландского труда на гаэльском языке «Странствия Улисса, сына Лаэрта» (Merugud Uilix maicc Laertis), который датируется 13 веком. Этот труд сочетает в себе множество тем из Одиссеи и ирландского фольклора. Остается неизвестным происхождение таких аналогий с [гомеровской] Одиссеей. Они могут быть связаны как с классической поэмой, так и независимым преданием, на которое ссылаются Плутарх и Тацит, когда они говорят о Северном Улиссе». Также имеются сведения о загадочном варианте рукописей «Илиады» и «Одиссеи», хранившихся в библиотеке Ивана Грозного, за подписью «Геометра Гипофригийского».

Наконец, если нарвские Втроя-Скамья-Сёёмойя окажутся действительно гомеровскими Троей-Скамандром-Симоеном(Симоисом), то как могли сосуществовать в одной точке названия одновременно из германских/славянских и прибалтийско-финских языков более 3000 лет назад?

Не могут ли оказаться правы критики скалигеровской хронологии, установленной четыре века назад в отношении античной истории? Ее критиками выступали самые разные ученые с 16 века и до настоящего времени – не только и не столько Фоменко и Носовский с их альтернативной «новой хронологией».

Также, насколько аутентичыми могут считаться античные тексты, труды греческих и римских авторов, дошедшие до нас лишь через их многократное переписывание и перепечатывание в Средние века? Нет ли среди них искусных подделок, созданных в Средние века?

* Из рецензии Девяткиной Т.П., д.ф.н. Мордовского государственного университета к изданию «Гомер на Балтике. Исследование по гомеровской географии», Саранск, 2004.

Эней, первопредок (В)троянцев:

enne, ennegi [энне, эннеги] (эст.), enst [энст] (ливон.), enne [энне] (водск., карел.), ennen [эннен] (ижор., фин.), ende [энде] (людик., вепс.) - раньше, ранее, в прошлом, в старину, прежде, сначала, до

https://anti-fasmer.livejournal.com/1379412.html

Vtroja~Troy, Skamja~Scamander, Söömoja~Simois

• Втроянский "конь"

https://new-etymology.livejournal.com/436175.html

• Нордические начала Илиады и Одиссеи: миграция мифа. Феличе Винчи, 2022 (перевод)

https://cloud.mail.ru/public/G6pr/VtFPEHjg1

enne, ennegi [энне, эннеги] (эст.), enst [энст] (ливон.), enne [энне] (водск., карел.), ennen [эннен] (ижор., фин.), ende [энде] (людик., вепс.) - раньше, ранее, в прошлом, в старину, прежде, сначала, до

https://anti-fasmer.livejournal.com/1379412.html

Vtroja~Troy, Skamja~Scamander, Söömoja~Simois

• Втроянский "конь"

https://new-etymology.livejournal.com/436175.html

• Нордические начала Илиады и Одиссеи: миграция мифа. Феличе Винчи, 2022 (перевод)

https://cloud.mail.ru/public/G6pr/VtFPEHjg1

Восто́чные Кресы (польск. Kresy Wschodnie, от польского слова «крес» — граница, конец, край) — польское название территорий нынешней Украины (часть Галиции, западной Украины), Белоруссии (Западная Белоруссия) и Литвы, некогда входивших в состав Польши; «восточная окраина». Польские жители этих территорий, в том числе репатриировавшиеся в Польшу, могут называться кресовянами или пренебрежительно — забуголями.

Польский КРЕС — однозначный родственник немецкого KREIS [КРАЙС] — округ (современная Германия поделена на 294 земельных округа, Landkreise).

Более распространенное слово в славянских языках — КРАЙ, КРАИНА, ОКРАИНА — страна, сторона.

КРЕС — явный родственник и слова ОКРЕСТНОСТЬ (хоть и отрицается Фасмером)!

окрест — нареч. и предлог окрестный, окрестность, др.-русск. окрьстъ (Нестор, Яков Мних; см. Срезн. II, 652), ст.-слав. окрьсть κυκλόθεν (Супр.), болг. окръст "круг".

Возможно, КРЕС и КРАИНА — родственники следующих слов с опущенным носовым -Н-:

Gränze [грэньцэ] (нем.) - граница;

krantas [крантас] (лит.), krants [крантс] (лтш.) - берег;

грань, граница.

Подходим и к объяснению названия КРИТ, Κρήτη якобы "от племени кретов" (как удобно все древние названия объяснить "от имени народов" их населявших, а не наоборот!)

По Феличе Винчи,

Введите описание картинки

"...Находит объяснение и описание Крита как «обширной земли» с почти сотней городов и множеством рек, которую Гомер никогда не называл островом.(1) Гомеровский Крит гораздо более соответствует Померанскому (Поморскому) региону на юге Балтики, простирающемуся вдоль современных немецких и польских побережий. Более того, в Одиссее говорится о многочисленных народах на «критской» территории и подчеркивается их воинственный характер, в то время как в минойских поселениях эгейского Крита на удивление отсутствуют защитные сооружения, – что лишний раз подтверждает тезис о том, что гомеровский Крит не имеет никакого отношения к о. Крит на Эгейском море."

(1) Гомер никогда не называет Крит «островом» (nesos по-гречески), но всегда называет его «обширной землей» (eureie gaie), и фактически в моей реконструкции Крит вовсе не остров. Тем не менее, все переводчики, считая, что Крит – это средиземноморский Крит, – ошибочно переводят eureie gaie как «большой остров».

Более вероятная версия:

Балтийские берега в Померании знамениты своими меловыми скалами (rupes creta в латыни, Kreidefelsen по-немецки, kritklippor по-шведски, krīta klintis по-латышски, kriidi kaljud по-эстонски) – и гомеровский Крит может нести данную специфическую морфологическую характеристику в своем имени.

• Нордические начала Илиады и Одиссеи: миграция мифа. Феличе Винчи, 2022 (перевод)

https://cloud.mail.ru/public/G6pr/VtFPEHjg1

( Read more... )

Польский КРЕС — однозначный родственник немецкого KREIS [КРАЙС] — округ (современная Германия поделена на 294 земельных округа, Landkreise).

Более распространенное слово в славянских языках — КРАЙ, КРАИНА, ОКРАИНА — страна, сторона.

КРЕС — явный родственник и слова ОКРЕСТНОСТЬ (хоть и отрицается Фасмером)!

окрест — нареч. и предлог окрестный, окрестность, др.-русск. окрьстъ (Нестор, Яков Мних; см. Срезн. II, 652), ст.-слав. окрьсть κυκλόθεν (Супр.), болг. окръст "круг".

Возможно, КРЕС и КРАИНА — родственники следующих слов с опущенным носовым -Н-:

Gränze [грэньцэ] (нем.) - граница;

krantas [крантас] (лит.), krants [крантс] (лтш.) - берег;

грань, граница.

Подходим и к объяснению названия КРИТ, Κρήτη якобы "от племени кретов" (как удобно все древние названия объяснить "от имени народов" их населявших, а не наоборот!)

По Феличе Винчи,

Введите описание картинки

"...Находит объяснение и описание Крита как «обширной земли» с почти сотней городов и множеством рек, которую Гомер никогда не называл островом.(1) Гомеровский Крит гораздо более соответствует Померанскому (Поморскому) региону на юге Балтики, простирающемуся вдоль современных немецких и польских побережий. Более того, в Одиссее говорится о многочисленных народах на «критской» территории и подчеркивается их воинственный характер, в то время как в минойских поселениях эгейского Крита на удивление отсутствуют защитные сооружения, – что лишний раз подтверждает тезис о том, что гомеровский Крит не имеет никакого отношения к о. Крит на Эгейском море."

(1) Гомер никогда не называет Крит «островом» (nesos по-гречески), но всегда называет его «обширной землей» (eureie gaie), и фактически в моей реконструкции Крит вовсе не остров. Тем не менее, все переводчики, считая, что Крит – это средиземноморский Крит, – ошибочно переводят eureie gaie как «большой остров».

Более вероятная версия:

Балтийские берега в Померании знамениты своими меловыми скалами (rupes creta в латыни, Kreidefelsen по-немецки, kritklippor по-шведски, krīta klintis по-латышски, kriidi kaljud по-эстонски) – и гомеровский Крит может нести данную специфическую морфологическую характеристику в своем имени.

• Нордические начала Илиады и Одиссеи: миграция мифа. Феличе Винчи, 2022 (перевод)

https://cloud.mail.ru/public/G6pr/VtFPEHjg1

( Read more... )

• Нордические начала Илиады и Одиссеи: миграция мифа. Феличе Винчи, 2022 (перевод)

https://cloud.mail.ru/public/G6pr/VtFPEHjg1

“In the Asian [=Eastern] meadow, by the current of Cyster / Cayster [=Siestar]” (Iliad 2.461).

«На азиатском [=восточном] лугу, у течения Цестра / Кайстера [=Siestar, Сестры]» (Илиада 2.461).

"...Что касается названия Азия, которое сначала указывало на регион, принадлежащий Лидии (Малая Азия), а затем распространилось на весь континент к востоку от Европы, весьма вероятно, что микенцы перенесли его из Балтики. Гомер упоминает об этом в строке стихов: «На азиатском лугу, у течения Цестра / Кайстера» (Илиада 2.461). Кайстер – река в Малой Азии, северный прообраз которой, очевидно, лежал в гомеровском мире. Мы можем сделать вывод, что в эпоху раннего Бронзового века название «Азия» указывало на область в южной Финляндии - может быть, «земля асов (Aesir)»? – недалеко от гомеровской Трои; после того, как ахейцы двинулись на юг, это название было присвоено региону Малой Азии, затем оно распространилось на остальную ее часть." Феличе Винчи, Гомер и Балтика, миграция мифа.

Название реки Цестр до боли созвучно с названием реки Сестра (фин. Siestar-joki) у самой восточной конечности Финского залива («Большого Геллеспонта»).

Добавим, что Сестра - третья по значимости река на Карельском перешейке, после Невы и Вуоксы. Устье Сестры находится на 30 км выше устья Невы.

Также «ЛУГА» Καΰστρος, упомянутые в «Илиаде», можно очень хорошо соотнести с обширными плодородными лугами вокруг устья реки Сестры.

Эта местность была заселена 10 000 лет назад, сразу после схода ледника, здесь было множество поселений всех эпох (в том числе поселения Бронзового века). Этот район очень богат археологическими находками: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/791816 .

Большая часть территории была затоплена с 18 века, чтобы служить целям построенного тогда завода. В 1931-1935 годах, когда искусственное озеро временно пересохло, советские археологи обнаружили множество поселений Бронзового века и более древних поселений на бывших берегах реки. Но и в незатопленных районах повсюду обнаруживается множество древних поселений, богатых артефактами, относимых и к Бронзовому веку, и к неолиту, и к палеолиту (в том числе на лугах у «шалаша Ленина»). На берегу Малой Сестры также есть могильные курганы. Это было важное место.

Название Азия («восток, восход») имеет корни по всему миру, в том числе в прибалтийско-финских языках:

[asu; асу] (аккад.) – восходить, подниматься (о солнце);

Э́ос, Ἕως, эпич. Ἠώς (гр.) - утренняя заря и ее Богиня;

Аза – мать ингуш. бога солнца Гелы; по другим преданиям является дочерью солнца;

ясный (общесл.), ѩснъ (ц.-сл.);

яшь (тат.) – молодой, юный, зелёный;

яз (тат., башк.), жаз (кирг.), саас (якут.), час (тувин.) – весна;

朝 [asa] (яп.) – утро, восход;

aс- (коми) – утро; асъя (коми) - утренний, восточный;

asal, usal [асал, усал] (арх. фин.) – утро;

[usil; усил] (этрус.) – восход, подъем солнца;

[usah; усах] (арх. ирл.) – заря;

उषा [usha; уша] (хинди), [ushas; ушас] (санскр.) – восход, подъем солнца;

esi [эзи, эси] (эст.), esi [эси] (водск., фин., ижор.), ezi [эзи] (карел.), eźi [эжи] (вепс.) – перед, впереди, спереди, находящийся спереди;

eest [ээст] (эст.) – спереди, у, до, от, за, вместо, перед (предлог и послелог, напр., eest tõusis suitsu – спереди поднимался дым; rünnati eest – атаковали спереди; poisid jooksid meie eest – мальчишки бежали перед нами);

öst, öster [öст, öстер] (шв.), øster [öстер] (дат.), ōstar [оостар] (арх. нем.), east [ист] (англ.), oost [оост] (нидерл.), Ost [ост] (нем.), ast [аст] (арх. фриз.) – восток; aster [астер] (арх. фриз.) – на восток, к востоку; austr [аустр] (арх. сканд.) - с востока;

Austrriki, Аустррики – «Восточное государство», восточный берег Балтийского моря; это же название также использовалось для всей Азии.

См. https://new-etymology.livejournal.com/26253.html .

И на протяжении тысячелетий народ, населявший восточный берег Балтийского моря, и его страну называли соответственно (это только по документальным источникам – к которым, видимо, стоит прибавить и Илиаду с её упоминанием народа асов – Aesir):

Ostiatoi (Pytheas, 320 г. до н.э.), Osericta (Mithridates, 80 г. до н.э.), Aestyi (Diodorus Siculus, 20 г. до н.э.), Aestii (Tacitus, 98 г. н.э.), Aisti, Aistorum (Jordanes, 550 г. н.э.), Aisti (Einhardi, 830 г. н.э.), Eistr, Eistland (Olafsaga, 1220 г. н.э.), и др.

См. исследование Эдгара Вальтера Сакса, AESTII, an Analysis of an ancient European Civilization, Монреаль, 1960: https://new-etymology.livejournal.com/22868.html .

Если «асы» – это эсты, или aestii, жители восточного побережья Балтики, то, очень возможно, что «ваны» – это венеды. Примечательно, что и до сих пор в прибалтийско-финских языках русских называют: vene [вене] (эст.), vinne [винне] (юж.-эст.), venä, venäjä [веня, веняйа] (фин.), venäi, venää [веняй, веняя] (водск.), vennää [венньаа] (ижор.), veńa, vene [веня] (карел., людик., вепс.).

Так же, как стаи густые бесчисленных птиц перелетных,

Диких гусей, журавлей иль стада лебедей длинношеих

Возле течений Цестра / Каистра реки, над Асийской долиной,

Носятся взад и вперед и на крылья свои веселятся,

С криком садятся на землю и шумом весь луг заполняют,

(Илиада 2.459-463)

Посетив другое место, деревню Скамью у истока р. Нарова (гомеровского Скамандра https://eesti-keel.livejournal.com/216501.html ) из Чудского озера в июне 2023 года, мы имели удовольствие наблюдать в течение суток и клин летящих диких гусей, и ловящую рыб болотную цаплю, и множество лебедей. Там сохранилась дикая природа - которая когда-то была и в дельте р. Сестра, на болотах, Гомер врать не будет. Лебеди, дикие гуси, журавли (цапли), в этой же комбинации, упоминаются многократно.

«Перелетные стаи гусей, лебедей длинношеих / и журавлей, на речном побережье пасущихся мирно» (Илиада 15.690–692)

«С криком журавли пролетают под небом высоким / прочь убегая от грозной зимы и дождей бесконечных…» (Илиада 3.3-4)

( Read more... )

https://cloud.mail.ru/public/G6pr/VtFPEHjg1

“In the Asian [=Eastern] meadow, by the current of Cyster / Cayster [=Siestar]” (Iliad 2.461).

«На азиатском [=восточном] лугу, у течения Цестра / Кайстера [=Siestar, Сестры]» (Илиада 2.461).

"...Что касается названия Азия, которое сначала указывало на регион, принадлежащий Лидии (Малая Азия), а затем распространилось на весь континент к востоку от Европы, весьма вероятно, что микенцы перенесли его из Балтики. Гомер упоминает об этом в строке стихов: «На азиатском лугу, у течения Цестра / Кайстера» (Илиада 2.461). Кайстер – река в Малой Азии, северный прообраз которой, очевидно, лежал в гомеровском мире. Мы можем сделать вывод, что в эпоху раннего Бронзового века название «Азия» указывало на область в южной Финляндии - может быть, «земля асов (Aesir)»? – недалеко от гомеровской Трои; после того, как ахейцы двинулись на юг, это название было присвоено региону Малой Азии, затем оно распространилось на остальную ее часть." Феличе Винчи, Гомер и Балтика, миграция мифа.

Название реки Цестр до боли созвучно с названием реки Сестра (фин. Siestar-joki) у самой восточной конечности Финского залива («Большого Геллеспонта»).

Добавим, что Сестра - третья по значимости река на Карельском перешейке, после Невы и Вуоксы. Устье Сестры находится на 30 км выше устья Невы.

Также «ЛУГА» Καΰστρος, упомянутые в «Илиаде», можно очень хорошо соотнести с обширными плодородными лугами вокруг устья реки Сестры.

Эта местность была заселена 10 000 лет назад, сразу после схода ледника, здесь было множество поселений всех эпох (в том числе поселения Бронзового века). Этот район очень богат археологическими находками: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/791816 .

Большая часть территории была затоплена с 18 века, чтобы служить целям построенного тогда завода. В 1931-1935 годах, когда искусственное озеро временно пересохло, советские археологи обнаружили множество поселений Бронзового века и более древних поселений на бывших берегах реки. Но и в незатопленных районах повсюду обнаруживается множество древних поселений, богатых артефактами, относимых и к Бронзовому веку, и к неолиту, и к палеолиту (в том числе на лугах у «шалаша Ленина»). На берегу Малой Сестры также есть могильные курганы. Это было важное место.

Название Азия («восток, восход») имеет корни по всему миру, в том числе в прибалтийско-финских языках:

[asu; асу] (аккад.) – восходить, подниматься (о солнце);

Э́ос, Ἕως, эпич. Ἠώς (гр.) - утренняя заря и ее Богиня;

Аза – мать ингуш. бога солнца Гелы; по другим преданиям является дочерью солнца;

ясный (общесл.), ѩснъ (ц.-сл.);

яшь (тат.) – молодой, юный, зелёный;

яз (тат., башк.), жаз (кирг.), саас (якут.), час (тувин.) – весна;

朝 [asa] (яп.) – утро, восход;

aс- (коми) – утро; асъя (коми) - утренний, восточный;

asal, usal [асал, усал] (арх. фин.) – утро;

[usil; усил] (этрус.) – восход, подъем солнца;

[usah; усах] (арх. ирл.) – заря;

उषा [usha; уша] (хинди), [ushas; ушас] (санскр.) – восход, подъем солнца;

esi [эзи, эси] (эст.), esi [эси] (водск., фин., ижор.), ezi [эзи] (карел.), eźi [эжи] (вепс.) – перед, впереди, спереди, находящийся спереди;

eest [ээст] (эст.) – спереди, у, до, от, за, вместо, перед (предлог и послелог, напр., eest tõusis suitsu – спереди поднимался дым; rünnati eest – атаковали спереди; poisid jooksid meie eest – мальчишки бежали перед нами);

öst, öster [öст, öстер] (шв.), øster [öстер] (дат.), ōstar [оостар] (арх. нем.), east [ист] (англ.), oost [оост] (нидерл.), Ost [ост] (нем.), ast [аст] (арх. фриз.) – восток; aster [астер] (арх. фриз.) – на восток, к востоку; austr [аустр] (арх. сканд.) - с востока;

Austrriki, Аустррики – «Восточное государство», восточный берег Балтийского моря; это же название также использовалось для всей Азии.

См. https://new-etymology.livejournal.com/26253.html .

И на протяжении тысячелетий народ, населявший восточный берег Балтийского моря, и его страну называли соответственно (это только по документальным источникам – к которым, видимо, стоит прибавить и Илиаду с её упоминанием народа асов – Aesir):

Ostiatoi (Pytheas, 320 г. до н.э.), Osericta (Mithridates, 80 г. до н.э.), Aestyi (Diodorus Siculus, 20 г. до н.э.), Aestii (Tacitus, 98 г. н.э.), Aisti, Aistorum (Jordanes, 550 г. н.э.), Aisti (Einhardi, 830 г. н.э.), Eistr, Eistland (Olafsaga, 1220 г. н.э.), и др.

См. исследование Эдгара Вальтера Сакса, AESTII, an Analysis of an ancient European Civilization, Монреаль, 1960: https://new-etymology.livejournal.com/22868.html .

Если «асы» – это эсты, или aestii, жители восточного побережья Балтики, то, очень возможно, что «ваны» – это венеды. Примечательно, что и до сих пор в прибалтийско-финских языках русских называют: vene [вене] (эст.), vinne [винне] (юж.-эст.), venä, venäjä [веня, веняйа] (фин.), venäi, venää [веняй, веняя] (водск.), vennää [венньаа] (ижор.), veńa, vene [веня] (карел., людик., вепс.).

Так же, как стаи густые бесчисленных птиц перелетных,

Диких гусей, журавлей иль стада лебедей длинношеих

Возле течений Цестра / Каистра реки, над Асийской долиной,

Носятся взад и вперед и на крылья свои веселятся,

С криком садятся на землю и шумом весь луг заполняют,

(Илиада 2.459-463)

Посетив другое место, деревню Скамью у истока р. Нарова (гомеровского Скамандра https://eesti-keel.livejournal.com/216501.html ) из Чудского озера в июне 2023 года, мы имели удовольствие наблюдать в течение суток и клин летящих диких гусей, и ловящую рыб болотную цаплю, и множество лебедей. Там сохранилась дикая природа - которая когда-то была и в дельте р. Сестра, на болотах, Гомер врать не будет. Лебеди, дикие гуси, журавли (цапли), в этой же комбинации, упоминаются многократно.

«Перелетные стаи гусей, лебедей длинношеих / и журавлей, на речном побережье пасущихся мирно» (Илиада 15.690–692)

«С криком журавли пролетают под небом высоким / прочь убегая от грозной зимы и дождей бесконечных…» (Илиада 3.3-4)

( Read more... )

ENG: https://new-etymology.livejournal.com/943984.html

На прошлой неделе отдыхал в Сосновом Бору, каждый день купался в реке Коваши, там шикарная дюнная коса при впадении в Копорский залив (часть Финского залива — гомеровского Геллеспонта).

На Средиземном море единственный Кабес (Габес) - это залив Малый Сирт в Тунисе - и оттуда никакой "Кабезиец" не мог бы "тотчас" прийти на помощь "троянцам" в шлимановскую "Трою" в Малой Азии, когда на нее напали бы ахейцы.

https://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1344000013#n57

*альтернативно, у Винчи переведено как: «…только что прибыл/ из Кабеса (Cabesus)» (Илиада 13.363-364).

Ср.

- Коваши (Коваш, Коваша), фин. Kava-joki, также Hevaan-joki (наиболее вероятный гомеровский Кабес) — река, на которой стоит современный город Сосновый Бор — в ~20 км от устья р. Систа (возможного гомеровского Цестра); ~40 км от устья р. Луга-Лаука (гомеровской Ликии, основного союзника Троянцев); ~60 км от устья р. Нарова (гомеровского Ксанфа-Скамандра);

- Кобожа (Кабожа) — практически одноименная река к востоку от Великого Новгорода, левый приток Мологи, бассейн Волги;

- Кавожа — практически одноименная река в Карелии;

- Kavastu - деревня в устье Эмайыги ("Мать-реки") в Южной Эстонии, при впадении в Чудское озеро (Кавасту может быть также старым названием р. Эмайыги).

См. с другими гидронимами на -КАБ-, -КОБ-, -КАВ-: https://new-etymology.livejournal.com/202952.html

Точно так же река Втроя(Утроя)-Сёёмоя, приток Наровы в районе Скамьи (гомеровского Симоента и Скамандра) имеет повторяющиеся одноименные реки поблизости: Утроя под Псковом и Удрия к западу от Нарвы.

См. подробнее: Нарвская Втроя — https://eesti-keel.livejournal.com/216501.html

источник: http://www.etomesto.ru/map-europe_estonia_topo-2km-1938/

См. Нордические начала Илиады и Одиссеи: миграция мифа. Феличе Винчи, 2022

https://cloud.mail.ru/public/G6pr/VtFPEHjg1

На прошлой неделе отдыхал в Сосновом Бору, каждый день купался в реке Коваши, там шикарная дюнная коса при впадении в Копорский залив (часть Финского залива — гомеровского Геллеспонта).

На Средиземном море единственный Кабес (Габес) - это залив Малый Сирт в Тунисе - и оттуда никакой "Кабезиец" не мог бы "тотчас" прийти на помощь "троянцам" в шлимановскую "Трою" в Малой Азии, когда на нее напали бы ахейцы.

https://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1344000013#n57

*альтернативно, у Винчи переведено как: «…только что прибыл/ из Кабеса (Cabesus)» (Илиада 13.363-364).

Ср.

- Коваши (Коваш, Коваша), фин. Kava-joki, также Hevaan-joki (наиболее вероятный гомеровский Кабес) — река, на которой стоит современный город Сосновый Бор — в ~20 км от устья р. Систа (возможного гомеровского Цестра); ~40 км от устья р. Луга-Лаука (гомеровской Ликии, основного союзника Троянцев); ~60 км от устья р. Нарова (гомеровского Ксанфа-Скамандра);

- Кобожа (Кабожа) — практически одноименная река к востоку от Великого Новгорода, левый приток Мологи, бассейн Волги;

- Кавожа — практически одноименная река в Карелии;

- Kavastu - деревня в устье Эмайыги ("Мать-реки") в Южной Эстонии, при впадении в Чудское озеро (Кавасту может быть также старым названием р. Эмайыги).

См. с другими гидронимами на -КАБ-, -КОБ-, -КАВ-: https://new-etymology.livejournal.com/202952.html

Точно так же река Втроя(Утроя)-Сёёмоя, приток Наровы в районе Скамьи (гомеровского Симоента и Скамандра) имеет повторяющиеся одноименные реки поблизости: Утроя под Псковом и Удрия к западу от Нарвы.

См. подробнее: Нарвская Втроя — https://eesti-keel.livejournal.com/216501.html

источник: http://www.etomesto.ru/map-europe_estonia_topo-2km-1938/

См. Нордические начала Илиады и Одиссеи: миграция мифа. Феличе Винчи, 2022

https://cloud.mail.ru/public/G6pr/VtFPEHjg1

Луга, Luga, Lauka ja... Homerose Lycia

Aug. 15th, 2023 02:34 pm

на фото: валы крепости Ям (Ямбург) на р. Луга, в 20 км. от крепостей Ивангород и Нарва.

✔ Очень велика частота упоминаний в Илиаде союзницы Трои – Ликии. Мартин П. Нильссон утверждает, что «отрывки, в которых упоминаются Ликия и ликийцы, слишком многочисленны, чтобы их можно было перечислить» (Martin P. Nilsson, The Mycenean Origin of Greek Mythology). Данный факт даже побудил Андреса Пяябо определить местонахождение самой Трои в Ликии в Малой Азии (Andres Pääbo, The Iliad and evidence that many details about Troy and the Trojan War came from ancient Lycia, http://www.paabo.ca/papers/pdfcontents.html ).

Область Ликия в Малой Азии (Lukki или Lukka в египетских, хеттских и угаритских текстах 1500-1200 гг. до н.э.), вероятно, получила свое название от названия реки – Lycus или Lykos (греч. Λύκος) – частого названия греческих рек https://eesti-keel.livejournal.com/225897.html – возможно, утерянного названия реки Ксанф, Xanthos (сегодня Эшен, Eşen) в Ликии. Однако, Ликия в Малой Азии очень далека от Гиссарлыка и малоазиатского Геллеспонта.

Все это заставляет внимательнее присмотреться к районам и рекам, прилегающим к Скамандру-Нарве, Симоенту-Сёёмойя и Втрое. Следующей по значимости рекой после Наровы на южном побережье Финского залива, на всем протяжении между сегодняшним Таллином и Петербургом, является река Луга (по-водски – Лаука, Lauka), нижнее течение которой проходит всего в 15 км к востоку от устья Наровы.

Нарова была важным водным путем из Финского залива (широкого Геллеспонта) через Чудское озеро в Тарту и Псков. Аналогично, и Луга-Лаука являлась не менее важной древней водной артерией, соединяющей Финский залив с Новгородом, позволяя перемещение судов в верхнем течении с помощью сухопутных волоков (Большой Волок и Ожогин Волочек) в водный путь вниз по рекам Киба-Мшага-Шелонь, ведущим к озеру Ильмень – см. прилагаемые карты). Реки Скамандр-Нарова и Луга-Ликия были братьями-близнецами, расположенными на стратегическом соединении древних торговых путей, с множеством доисторических поселений на своих берегах – и становится неудивительной частота упоминаний ликийцев как важнейших союзников Трои в Илиаде.

И действительно, в начале текста Илиады троянская сторона описывается как «троянцы и ликийцы»; позже Гомер добавляет «дарданцев» (союзников, которые поспешили на помощь из Тарту (Tartu)? или из замка Тара (Tara) к западу от Нарвы?).

( Read more... )

...Важным следствием переноса места действия Трои и Троянской войны из Анатолии на берега Финского залива является мгновенное прояснение, казалось бы, глубокой непоследовательности в Илиаде, сильно влияющей на ясность текста: мы ссылаемся на самую долгую и жестокую битву, состоящую из серии поворотных моментов и отдельных эпизодов, занимающих более трети всего эпоса, от Книги 11 до Книги 18.

В ходе этой долгой битвы Гомер упоминает два полудня (Илиада 11.86, 16.777), подразумевая, что битва продолжается всю ночь, растягивая этот промежуток времени на все повествование, как, например, в отрывке, относящемся к Сарпедону, царю Ликии, сыну Зевса, убитому Патроклом:

Ночь, гибель несущую, распростер Зевс над сраженьем,

Чтобы губительный битвенный труд разгорелся над сыном. (Илиада 16.567–568)

Наиболее важным в этом отрезке времени является то, что ночь не прерывает битву, которая продолжается непрерывно до вечера второго дня.

Такое отсутствие перерыва в ночное время кажется очень странным для битвы, которая ведется в традиционном анатолийском мире. В эгейской реальности даже самые короткие ночи в году во время летнего солнцестояния имеют, по крайней мере, пять или шесть часов полной темноты, в течение которых невозможно сражаться без прожекторов или инфракрасных очков!

В прошлом «губительная ночь» интерпретировалась как солнечное затмение или чудесное вмешательство Зевса, и предполагалось, что вся битва должна была произойти в течение одного дня – несмотря на то, что Гомер говорит нам, что повторяющиеся атаки Патрокла на одни только троянские стены заняли «целый день» (Илиада 18.453). Такое сокращение, однако, делает ход событий и эпизодов запутанным и непонятным и противоречит загадочным «двум полудням», которые, по мнению некоторых ученых, стали результатом грубой ошибки поэта.

( Read more... )

Сельги и озы - в описаниях Гомера

Aug. 15th, 2023 02:00 pm

...Любопытно, что жрецы Зевса, известные как Selli (Илиада 16.234), жили недалеко от пераэбийского города Додон (Илиада 2.750) – и кажется разумным связать название Selli с городом Salla в финской Лапландии, недалеко от границы с современной Россией.[1]

К этому «коллажу» стоит добавить отрывок из Одиссеи, который повествует о предположительно очень древнем мифе об атаке двух гигантов, Отуса (Otus) и Эфиальта (Ephialtes), на обитель Богов: «Они грозили Бессмертным / начать ужасную битву на Олимпе. / Оссу они на Олимп взгромоздить собирались, затем на Оссу / Лиственный Пелион, чтоб неба достигнуть» (Одиссея 11.313-316) – т.е. поместить три горы друг на друга. Здесь Олимп описан как одиночная вершина, что может означать, что он был самым высоким в группе.[2] Как мы уже видели, гору Пелион, гору кентавров, можно сравнить с современной горой Paljakka в северной Финляндии. Роберт Грейвс сравнивает этот рассказ об Отусе и Эфиальте с хурритским рассказом, в котором два богоподобных брата нападают на гору Хаззи (Mount Hazzy) – практически совпадающую с названием Осса (Ossa). Примечательно, что в районе, который мы идентифицировали с Пиерией, недалеко от границы с Россией, имеется топоним Хосса (Hossa), который по звучанию похож как на гомеровскую Осса, так и хурритскую Хаззи.[3]

___________________________________________________

[1] Было бы заманчиво предположить, что жреческими свойствами наделялись лесистые кряжи и хребты, оставленные на севере уходившими ледниками. Ср. имя гомеровских Selli, жрецов Зевса, с саам. čielgi [чельги], фин. selkä [селкя], эст. selg, р.п. selja [сельг, селья] – «сельга, спина, хребет, гребень, лесистый кряж, раскорчеванное место». Бесчисленное количество северных топонимов имеет корневое -сельг-, -сельк-, в местах ледниковых кряжей. Ср. также Seljamaa, «скалистая, хребтовая, кряжистая земля» – название Норвегии в Калевале (Solymi – в Одиссее 5.278-280). С этим же именем известен Solymos – горный хребет на юго-западе Турции. Любопыто сравнить имя Selli далее с ивр. [сэла] – «скала».

[2] На Средиземноморье Олимп – наивысшая горная вершина в Греции (2917 м), а также наивысшая горная вершина на Кипре (1952 м). Ср. название Олимп с фин. ylempi [улемпи] – «наивысший»; где -mpi – окончание превосходной сравнительной степени прилагательных.

https://eesti-keel.livejournal.com/181091.html

[3] Ср. мифических Оссу и Хаззи со шв. ås [ос] – «вершина горы»; «конёк крыши»; также шв. ås [ос], эст. oos, р.п. oosi [оос, оози], рус. оз, оза – «ледниковый вал, хребет, гряда», линейно вытянутые, узкие грунтовые валы с глыбами валунов высотой до нескольких десятков метров, шириной от 100—200 м до 1-2 км и длиной, до нескольких десятков километров, образовавшиеся тающими ледниками, распространены в Канаде, Швеции, Финляндии и на северо-западе России, в районах последнего материкового оледенения.

• Нордические начала Илиады и Одиссеи: миграция мифа. Феличе Винчи, 2022

https://cloud.mail.ru/public/G6pr/VtFPEHjg1

Ср. vežes (коми) - смежная стена;

[i.zi, iz.zi] (шумер.) - смежная стена.

Ср. OSA, OSSA, osis, osise, oss, ossi, арх. oza, ozi [оса, осса, оза, ози, осис, осисе, осс, оззи] (эст.), vȯzā [возаа] (ливон.), õsa [ыса] (водск.), osa [оса] (фин., ижор.), oza [оза] (карел., чуд., вепс.), oažži [оажжи] (саам.), užaš [ужаш] (мари) - часть, доля; деление, раздел.

αἶσα [айса] (гр.) - часть, доля;

осешлаш (мари)- разделять; осо (мари) - четвертинка хлеба;

oszt- [ошт-] (венг.) - делить;

ositi [озити] (эст.) - частями, по частям;

часть, участь, счастье;

[juz'; жуз(э)] (араб.) - часть, куш, кусок, доля;

kısım, kesim, hisse [кысым, кесим, хиссе] (тур.), qisim, hissə [кисим, хиссэ] (азер.), qisim, qisim [кисим, кисм] (узб.) - доля, часть;

हिस्सा [hissa; (х)исса] (хинди) - доля, часть;

[ąsa; анса] (авест.) - участие; अंश [ansh; анж] (хинди) - часть, отрезок, доля.

( Read more... )

• Киммерия, греч. Κιμμέρια — территории Северного Причерноморья и Приазовья, северные границы известной Ойкумены (от которых название кочевых племен киммерийцев, а не наоборот);

• Киммерик (Киммерида, Химерион, гр. Κιμμερικόν, лат. Cimmericum), древний город в 50 километрах к юго-западу от современной Керчи;

• Киммерий (Киммерийское селение, Керберий) - городище в устье Азовского моря на северо-западном берегу Таманского полуострова;

• Кемер (город в Турции);

• Кемерово (город, центр угольной промышленности между Новосибирском и Красноярском);

• Кемертус - озеро в Павлодарской области;

• Кимры (Кимера, Кимеря, Кимерь, Кимра) - городок под Тверью, при впадении р. Кимрка, Кимарка в Волгу;

• Kemeri, р.п. Kemeru - поселок на возвышении среди болот рядом с Юрмалой под Ригой в Латвии.

Что общего? Давайте размышлять.

( Read more... )

Темза и Лондон

Aug. 15th, 2023 01:48 pm«...В отрывке из Одиссеи есть моряк-торговец – тафийский правитель Мент (Mentes), который только что высадился на Итаке, и сообщающий:

По винно-чермному морю плыву к чужеземцам за медью

В город далекий Темесу, а еду с блестящим железом. (Одиссея 1.183–184)

Помня о том, что мы говорили ранее о Корнуолле (единственной северной стране, производящей олово, основной металл для получения бронзы), имеет смысл искать поблизости и Темез (Темес, Temese), единственный центр торговли бронзой, упомянутый Гомером. Становится нетрудно увидеть соответствие между Темезом и рекой Темзой (Thames), которую первые английские летописцы называли Тамесис (Tamesis) на латыни и Тамис, Тамиса или Таменсим (Tamis, Tamisa, Tamensim)[1] – устье которой смотрит на Северное море и Скандинавию, и чей исток находится недалеко от Корнуолла.

( Read more... )

По винно-чермному морю плыву к чужеземцам за медью

В город далекий Темесу, а еду с блестящим железом. (Одиссея 1.183–184)

Помня о том, что мы говорили ранее о Корнуолле (единственной северной стране, производящей олово, основной металл для получения бронзы), имеет смысл искать поблизости и Темез (Темес, Temese), единственный центр торговли бронзой, упомянутый Гомером. Становится нетрудно увидеть соответствие между Темезом и рекой Темзой (Thames), которую первые английские летописцы называли Тамесис (Tamesis) на латыни и Тамис, Тамиса или Таменсим (Tamis, Tamisa, Tamensim)[1] – устье которой смотрит на Северное море и Скандинавию, и чей исток находится недалеко от Корнуолла.

( Read more... )

Гомеровские острова Сирия и Ортигия

Aug. 15th, 2023 01:31 pm

Согласно Одиссее, два «таинственных» острова лежали к западу от Итаки, за морем. Один из них, Ортигия, был представлен вместе с другим островом, упомянутом как Сирия и являющимся родиной свинопаса Евмея, о чем тот сам сообщил Улиссу:

Есть остров под названием Сирия, если вы когда-нибудь слышали о нем,

за Ортигией, где заходит Солнце (Одиссея 15.403-404)

Судя по этим строкам, Ортигия кажется более известным островом, чем Сирия (заметим, что ни один из них никогда не был обнаружен на Средиземном море). ( Read more... )

[2] Название Сирия (Syría) как «острова, где заходит Солнце» (Одиссея 15.403-404) уместно сравнить с такой лексикой как лат. sero – «поздно, в поздний час»; serus – «поздний»; ит. sera [сейра], фр. soir [суар], румын. seară, ингуш. сейре, чечен. суьйре – «вечер»; ингуш. сайре – «запад»; ингуш. сейра – «поздний, запоздалый»; лит. šiaurė – «север, ночь, ужин»; рус. серый, укр. ciрий – цвет, связанный с вечерними сумерками. В этом же семантическом поле: фин. syrjä – «сторона, край»; syrjä, syrjäinen – «дальний, удалённый»; коми-перм. зырны – «теснить»; зыряне – «живущие на краю»; ирл. siar – «задний»; шумер. [sur] – «граница, граничить».

[3] Аналогично, название Ирландия (Eire, Ireland) соответствует лексике со значением «края, обрыва, дальней земли, земли на краю»: арх. ирл. ire [ире] – «дальше, более дальний»; эст. ääre [эйре] – «краевой, крайний, прибрежный, береговой»; рус., тат. яр – «край, обрыв, берег»; лат. ora [ора] – «край, грань, берег»; санскр. [ara] – «угол, выступ»; и т.д. – См. https://anti-fasmer.livejournal.com/309771.html

[4] Скорее, всё же, не от цвета волос, а от кровных уз: https://eesti-keel.livejournal.com/229668.html

Хотя, где узы, там и древняя вышивка, и "красная" строка: https://new-etymology.livejournal.com/23499.html

Отрывок из:

• Нордические начала Илиады и Одиссеи: миграция мифа. Феличе Винчи, 2022 (ПРОЕКТ, комментарии и замечания приветствуются)

https://cloud.mail.ru/public/G6pr/VtFPEHjg1

Гомеровский остров Фарос

Aug. 15th, 2023 01:30 pm

Есть остров в бескрайнем море перед Египтом;

Люди называют его Фарос,

На расстояньи, какое в течение дня (panemerie) проплывает

По морю, воющим ветром сзади гонимый, корабль (Одиссея 4.354–357).

Этот отрывок особенно озадачивал древних и современных ученых, потому что на Средиземном море Фарос (Pharos) – это небольшой остров недалеко от побережья Египта, на котором в эллинский период был построен знаменитый маяк (греч. φάρος), направляющий моряков в Александрийский порт – однако, Гомер утверждает, что путь между Фаросом и Египтом «длинный и трудный» (Одиссея, 4.483). Тот факт, что Фарос находится всего в полукилометре от побережья Египта, породил одно из самых известных несоответствий гомеровской географии: ученые, в частности Страбон, провели изощренные размышления, чтобы решить эту загадку, но, как говорит бедный Страбон, опуская руки: «Эти вещи действительно полны загадок!» (1.2.31).

( Read more... )

Возвращение лже-Одиссея

Aug. 15th, 2023 01:28 pm

• Нордические начала Илиады и Одиссеи: миграция мифа. Феличе Винчи, 2022 (перевод)

https://cloud.mail.ru/public/G6pr/VtFPEHjg1

...Мы можем предпринять попытку обосновать – конечно, на уровне предположений – события, рассказанные в Одиссее, считая, что поэма черпала вдохновение в реальных событиях. Накануне повторного замужества Пенелопы, которая могла стоить ее сыну Телемаху права на царствование – поскольку он мог унаследовать отцовские «géras» (привилегии) только при условии, что его мать не выйдет замуж повторно (Одиссея 11.174-175; 11.184-186) – Телемах решает отправиться просить помощи у старых друзей своего отца (который не вернулся на Итаку после того, как ушел на войну за двадцать лет до того). В Одиссее есть прямые ссылки на этот план, c предоставлением слово сватающимся женихам высказать свои озабоченные мысли:

На нас Телемах замышляет убийство!

Иль он кого привезет из песчаного Пилоса в помощь,

Или, быть может, из Спарты (Одиссея 2.325-327).

Телемах до этого пророчески грозит им: «Все вы погибнете здесь же, и мщения за это не будет!» (Одиссея 2.145). Он возвращается из поездки с «кем-то», кто может ему помочь (совпадение возвращений Телемаха и Улисса на Итаку, являющуюся центром повествования, довольно подозрительно). Они размещают свой «штаб» в хижине надежного свинопаса Евмея, лежащей поодаль от города, где они устроят бойню и сорвут повторное замужество Пенелопы. Если реальная история стала вдохновением для главной идеи Одиссеи, то человек, помогавший Телемаху, был, возможно, ложным Улиссом, которого никто никогда – даже его супруга! – не узнал – а шрам, предъявленный старой няне на опознание, был хитрой уловкой. Это также объясняет внезапный нелепый отъезд Улисса сразу после устроенной резни (Одиссея 23.267-280) в поисках маловероятного народа, незнакомого с морем и мореплаванием.

( Read more... )

>...Владел конями-людоедами, которым скармливал чужеземцев. Микенский царь Еврисфей поручил Гераклу привести этих лошадей к его двору.

>Не кони, а кентавры, которые сожрали сестру Диомеда. Диомед позвал продавца кентавров Абдера и его кентаврам скормил...

© forlaitenforlaiten

• Нордические начала Илиады и Одиссеи: миграция мифа. Феличе Винчи, 2022 (перевод)

https://cloud.mail.ru/public/G6pr/VtFPEHjg1

глава 11.11. КЕНТАВРЫ И ЛАПИФЫ :